「今日も仕事に行きたくない…」

朝、目覚ましの音と共にそんな気持ちが湧き上がってくる。

Giving株式会社

Giving株式会社でも不思議なことに、なぜそう感じるのかはっきりとした理由が見当たらない。職場で大きなトラブルがあるわけでもなく、特別嫌いな同僚がいるわけでもない。

それなのに、なぜか重い足取りで会社に向かう毎日。

「これって私だけ?」「何か問題があるの?」そんな漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

理由がわからないけれど「仕事に行きたくない」と感じるその気持ち、実はあなただけではありません。

今回はその正体と向き合い方について考えていきましょう。

仕事に行きたくないのはみんな一緒?

「仕事に行きたくない」という気持ちを抱えているのは、実はあなただけではありません。

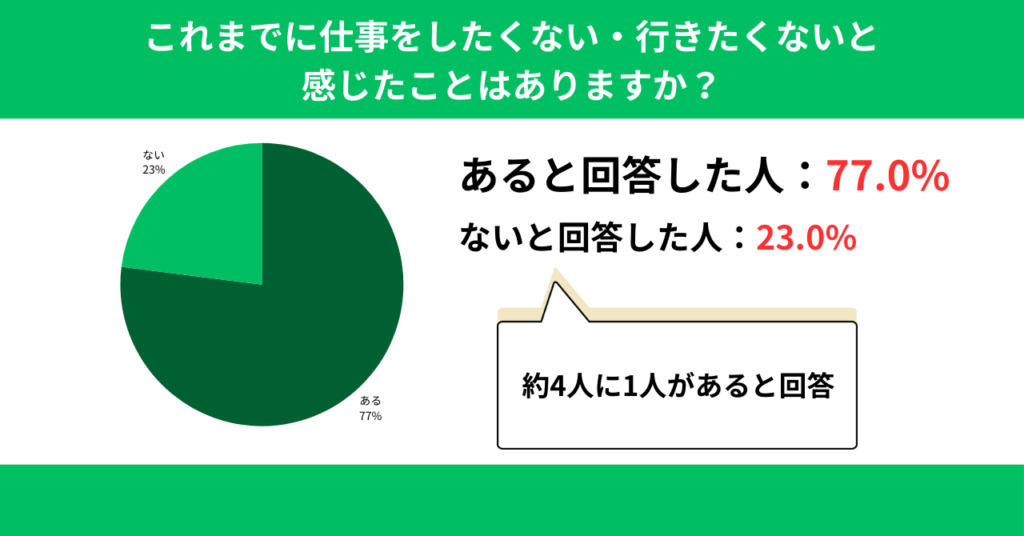

Job総研が実施した「仕事の意識度調査」によると、「これまでに仕事をしたくない・行きたくないと感じたことはありますか」という質問に対して、実に77.0%の人が「ある」と回答しています。

つまり、10人中7〜8人は、あなたと同じ気持ちを経験しているのです。

会社員として働く以上、誰しもが「今日は行きたくないな」と感じる日があるのは自然なこと。

むしろ、そう感じたことがない23%の方が少数派といえるでしょう。

社会人として「行きたくない」と思いながらも職場に向かう経験は、ある意味で成長過程の一部でもあります。

しかし、その気持ちが長期間続くようであれば、何らかのサインかもしれません。

理由がはっきりしている場合もあれば、なぜか分からないけれど足が重くなる場合もあります。

どちらにしても、まずはその気持ちを「おかしなこと」や「自分だけの問題」と思わないことが大切です。

多くの人が共有している感情なのですから。

では次に、なぜ理由が分からないのに「仕事に行きたくない」と感じてしまうのか、その潜在的な原因について探っていきましょう。

仕事に行きたくないのに理由がわからない原因は?

「なんとなく仕事に行きたくない」という漠然とした気持ち。

自分でもはっきりとした理由がわからないことが、さらにモヤモヤした気持ちを増幅させてしまいます。

実は、その背景には自分でも気づいていない様々な要因が隠れているかもしれません。

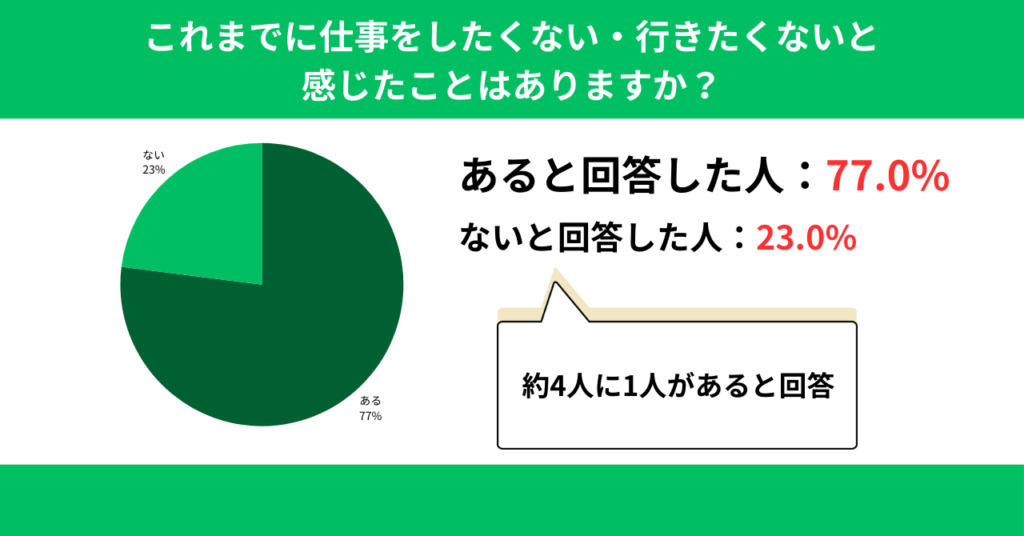

ここでは、多くの方が無意識に抱えている「仕事に行きたくない」と感じる7つの潜在的な原因を探ってみましょう。

- 通勤退勤の時間が憂鬱に感じるから

- 仕事がそもそも自分に合っていないから

- 友人の職場がよく感じるから

- 責任と給料が見合っていないから

- 仕事とプライベートのバランスに満足していないから

- 職場の人間関係に不満があるから

- 社内できちんと評価されていないから

①通勤退勤の時間が憂鬱に感じるから

仕事そのものよりも、その前後の時間が負担になっていることがあります。

- 満員電車での長時間移動による身体的疲労

- 通勤時間が長すぎて自分の時間が確保できない

- 早朝の出発や深夜の帰宅による生活リズムの乱れ

- 天候不良時の通勤の大変さ(雨や雪の日など)

あなたの通勤時間は理想的でしょうか?

理想の通勤時間と現実のギャップを見てみましょう。

| 理想的な片道通勤時間 | 15~30分程度 |

|---|---|

| 実際の平均通勤時間 | 1時間19分(全国平均) |

| 精神的負担を感じ始める時間 | 60分以上 |

長い通勤時間は、1日の始まりと終わりに大きなエネルギーを消費します。

それが積み重なると、「仕事に行きたくない」という感情につながっているかもしれません。

②仕事がそもそも自分に合っていないから

毎日の業務内容と自分の適性や興味のミスマッチが、無意識のうちにストレスになっていることがあります。

□ 業務中、頻繁に時計を気にしてしまう

□ 仕事の話になると自然と表情が曇る

□ 週末や連休明けの出社が特に憂鬱に感じる

□ 同じ仕事を3年以上続けているが成長を感じない

□ 「これが自分のやりたかったことだっけ?」と考えることがある

仕事の内容自体があなたの性格や価値観、能力と合っていないと、日々の業務がエネルギーを大量に消費してしまいます。

適性のない仕事を続けることは、川の流れに逆らって泳ぎ続けるようなもの。

気づかないうちに疲弊してしまうのです。

③友人の職場がよく感じるから

他者との比較が、自分の現状への不満を生み出していることもあります。

SNSやランチタイムの会話で友人の職場環境を知ると、ついつい比較してしまいますよね。

- 休暇制度の充実度(「あの会社は有給が取りやすそう」)

- 給与水準や福利厚生(「同期なのにあっちの給料の方が高い」)

- 職場の雰囲気(「あそこは社員同士の仲が良さそう」)

- キャリアアップの機会(「あの会社だとスキルが身につきそう」)

比較は時に自分の環境を客観視する良いきっかけになりますが、表面的な情報だけで判断すると、現実とのギャップに悩むことになります。

④責任と給料が見合っていないから

仕事の負担と報酬のバランスが崩れていると、モチベーションが下がってしまいます。

- 同じ役職や業務内容の他社と比べて給与が低い

- 残業や休日出勤が多いのに、それに見合った報酬がない

- 責任範囲が年々拡大しているのに給与が上がらない

- 上司の仕事まで任されるが、権限は与えられていない

- 業績が良くても給与に反映されていない

公平感は人間の基本的なモチベーション要素。

努力や貢献に対して適切な評価や報酬がないと感じると、無意識レベルで「行きたくない」という気持ちが生まれることがあります。

⑤仕事とプライベートのバランスに満足していないから

ワークライフバランスの崩れが、仕事への拒否感を強めていることもあります。

あなたのワークライフバランスを診断

| 理想的な状態 | 危険信号 |

|---|---|

| 定時で帰れる日が週に3日以上ある | 週に1日も定時で帰れない |

| 休日は仕事のことを考えずにリフレッシュできる | 休日も仕事のメールをチェックしている |

| 家族や友人との予定を立てやすい | 突然の残業や休日出勤で予定を頻繁にキャンセルする |

| 趣味や自己啓発の時間が確保できる | 自分の時間がほとんど持てない |

| 休暇取得に罪悪感がない | 休暇を申請しづらい雰囲気がある |

生活の中で仕事が占める割合が大きすぎると、「人生このままでいいのだろうか」という漠然とした不安が、「仕事に行きたくない」という気持ちに変換されることがあります。

⑥職場の人間関係に不満があるから

表面上は円滑に見える人間関係でも、些細なストレスが積み重なっていることがあります。

- 上司からの過度な干渉や不適切な指導

- 同僚との価値観の不一致や小さな摩擦

- チーム内のコミュニケーション不足

- 何となく感じる疎外感や孤独感

- パワハラやモラハラの存在(本人が自覚していないケースも)

人間関係のストレスは、自分でも気づかないうちに蓄積されることがあります。

「別に嫌いな人はいないけれど…」と思っていても、実は人間関係のストレスが「仕事に行きたくない」という気持ちの原因になっていることも少なくありません。

⑦社内できちんと評価されていないから

努力や成果が正当に評価されていないと感じると、仕事へのモチベーションが低下します。

□ 頑張っても「当たり前」と思われている気がする

□ 自分より成果を出していない人が評価されている

□ フィードバックをほとんど受け取れていない

□ 昇進や昇格の基準が不明確だと感じる

□ アイデアや提案が真剣に検討されない

人は自分の存在や貢献が認められたいという根本的な欲求を持っています。

その欲求が満たされない環境では、無意識的に「ここにいる意味があるのだろうか」という疑問が生まれ、それが「仕事に行きたくない」という感情につながっていくのです。

これらの潜在的な原因のどれか、あるいは複数が組み合わさって、理由がはっきりしない「仕事に行きたくない」という気持ちを生み出しているかもしれません。

自分の状況と照らし合わせながら、本当の原因を探ってみましょう。

仕事に行きたくないと感じるのは甘え?

「仕事に行きたくない」と感じる自分を責めてしまうことはありませんか?

「社会人なんだから」「みんな頑張っているのに」と自分を追い込み、その感情を「甘え」だと否定してしまう方も少なくありません。

特に日本では「我慢」や「忍耐」を美徳とする文化背景もあり、そのような気持ちを抱くこと自体に罪悪感を感じてしまうことがあります。

しかし、その感情は果たして本当に「甘え」なのでしょうか。

ここでは、その疑問について考えていきましょう。

仕事に行きたくないと感じるのは甘えではない

「仕事に行きたくない」という感情は、心と体からの大切なメッセージです。

「甘え」と思われがちな感情の背後には、実は「自分を守ろう」とする心の防衛本能が働いています。

これは怠けや根性不足ではなく、むしろ自分自身の健康や幸福を守るための自然な反応なのです。

心理学的に見ても、感情を無視し続けることはメンタルヘルスに悪影響を及ぼすことが分かっています。

自分の感情に正直になり、その声に耳を傾けることこそが、より健全な働き方につながるでしょう。

我慢していると体調を崩す可能性も

「仕事に行きたくない」という気持ちを無視し続けると、心だけでなく体にも影響が現れることがあります。

□ 慢性的な疲労感や倦怠感が続いている

□ 以前より風邪やインフルエンザにかかりやすくなった

□ 頭痛や胃痛など、原因不明の体調不良がある

□ 夜眠れない、または朝起きられないなど睡眠の問題がある

□ 食欲不振または過食が見られる

□ 以前は楽しめていたことに興味を持てなくなっている

□ イライラしやすくなり、小さなことでも感情的になる

感情と体は密接につながっています。

我慢を重ねることで、ストレスホルモンが慢性的に分泌され続け、免疫系の機能低下や自律神経の乱れを引き起こすことがあります。

我慢することで一時的には乗り切れても、長期的には心身の健康を損ない、結果的に仕事のパフォーマンスも低下してしまいます。

自分の限界を知り、適切に対処することは「甘え」ではなく、プロフェッショナルとしての自己管理なのです。

拒絶反応がある場合は要注意

「行きたくない」を超え、より強い「拒絶反応」を感じる場合は、より深刻な状況かもしれません。

- 日曜夜や月曜朝に強い不安や恐怖を感じる

- 会社のビルを見ただけで気分が悪くなる

- 仕事のメールや電話に極度の緊張を覚える

- 出社前に身体症状(吐き気、動悸、めまいなど)が現れる

- 仕事の話題を避けるようになる

- 「会社に行けない」と感じる日が増えている

これらの強い拒絶反応は、心理的・身体的な危険信号と捉えるべきでしょう。

専門家によると、このような強い拒絶反応は職場環境に対する心理的なトラウマや、燃え尽き症候群(バーンアウト)の兆候である可能性があります。

拒絶反応が強い場合、それは単なる「気分の問題」や「甘え」ではなく、心身からの重要な警告サインです。

この段階では、専門家(産業医や心療内科医、カウンセラーなど)に相談することも検討すべきでしょう。

「仕事に行きたくない」という感情は決して甘えではなく、自分自身の心と体を守るための大切な感覚です。

仕事に行きたくないという感情を放置するとどうなる?

「仕事に行きたくない」という気持ちは誰にでも起こり得るものですが、その感情を長期間放置すると、予想以上に深刻な影響が生じることがあります。

一時的な気分の落ち込みと思って見過ごしていると、いつの間にかキャリアやプライベートにまで影響が広がってしまうかもしれません。

ここでは、その感情を放置した場合に起こり得る3つの結果について考えてみましょう。

- 仕事やプライベートに楽しみを感じなくなる

- 社内で変えの効く存在になってしまう

- 転職しようとした時に手遅れになる

仕事やプライベートに楽しみを感じなくなる

「仕事に行きたくない」という感情を放置し続けると、次第に「楽しむ力」そのものが低下していきます。

| 段階 | 仕事への影響 | プライベートへの影響 |

|---|---|---|

| 初期 | 特定の業務に対するモチベーション低下 | 休日の始まりは楽しめるが、日曜夜から憂鬱になる |

| 中期 | 仕事全般への意欲減退、成果の質の低下 | 趣味や交友関係に対する関心の減少 |

| 後期 | 完全な無気力状態、業務の最低限の遂行のみ | 何をしても楽しめない、休日も回復感がない |

このように、最初は仕事だけの問題だったものが、次第にプライベートの時間にまで影響を及ぼし始めます。

心理学ではこれを「スピルオーバー効果」と呼び、仕事での否定的感情が私生活にも「流れ込む」現象として説明されています。

□ 以前は楽しみにしていた業務が面倒に感じる

□ 職場での会話が減少し、必要最低限のコミュニケーションだけになる

□ 仕事のアイデアや改善案を考えなくなる

□ 以前なら楽しめていた趣味が「疲れるだけ」と感じる

□ SNSの投稿頻度が減少する

□ 友人からの誘いを断ることが増える

この状態が続くと、仕事もプライベートも「ただこなすだけ」の日々が続き、人生の喜びや充実感が徐々に失われていきます。

「生きる」のではなく「生かされている」感覚に陥り、日々がモノクロームに感じられるようになるかもしれません。

社内で変えの効く存在になってしまう

モチベーションの低下は、あなたの社内での存在感や評価にも大きく影響します。

- 初期段階: 「最近、あの人元気がないね」

- 周囲が気にかけてくれる段階

- まだ過去の実績や信頼関係が維持されている

- 中間段階: 「あの人に任せると遅れるから、別の人にお願いしよう」

- 重要なプロジェクトから徐々に外されていく

- 昇進や昇格の機会が減少する

- 最終段階: 「誰でもできる仕事だけを任されるようになる

- 専門性や個性が不要な業務ばかりになる

- 「いなくても困らない人」というレッテルを貼られる

モチベーションの低下は、能力の低下を意味するわけではありません。

しかし、周囲からはそのように見られがちです。

そして、一度「変えの効く人材」というレッテルを貼られると、それを覆すのは非常に困難になります。

転職しようとした時に手遅れになる

「今の職場が合わないなら転職すればいい」と思っているかもしれませんが、モチベーションの低下を長期間放置すると、転職活動自体が難しくなる可能性があります。

- スキルの陳腐化

- 業界の最新トレンドに疎くなる

- 新しい技術やツールの習得機会を逃す

- 研修やセミナーへの参加意欲が低下する

- 実績の減少

- アピールできる最近の成果が乏しくなる

- 推薦状を書いてくれる上司や同僚がいなくなる

- 職務経歴書に書ける具体的な成果が古いものばかりになる

- 面接対応力の低下

- 自分の強みや価値を前向きに語れなくなる

- 「なぜ転職したいのか」という質問に建設的に答えられない

- 現職への不満や愚痴が中心の回答になりがち

以下で、転職市場での賞味期限を確認してみましょう。

□ 過去1年以内に新しいスキルを身につけたことがある

□ 現在の職場で直近半年以内に評価された実績がある

□ 業界の動向や最新トレンドについて説明できる

□ 今の仕事で「ここは自分が担当しないと困る」という領域がある

□ 転職した後にやりたいことが具体的にイメージできる

□ 自分の市場価値を客観的に把握している

これらのチェック項目に当てはまらないものが増えるほど、転職市場での競争力は低下していきます。

特に、年齢が上がるほど「今何ができるか」が重視される傾向にあり、過去の実績だけでは評価されにくくなります。

「仕事に行きたくない」という感情は、あなたの心と体からの重要なサインです。この感情を無視して放置し続けると、仕事とプライベートの両方の質が低下し、キャリアの選択肢も狭まってしまう可能性があります。

仕事に行きたくない時の対処法は?

「仕事に行きたくない」という気持ちを感じたとき、それをただ我慢するだけでは根本的な解決にはなりません。

しかし、その感情と上手に向き合い、適切な対処法を実践することで、状況を改善できる可能性があります。

ここでは、短期的な対策から長期的な解決策まで、三つの対処法について詳しく見ていきましょう。

自分の状況に合った方法を選び、前向きに取り組むことが大切です。

- 仕事を頑張る自分にご褒美を与える

- 思い切って休暇を取る

- 転職を検討する

仕事を頑張る自分にご褒美を与える

モチベーションを高める一つの方法は、自分自身にご褒美を設定することです。

小さな達成感や楽しみがあると、仕事に向かう気持ちが少し軽くなるかもしれません。

- 一日の仕事を終えたら、お気に入りのカフェでゆっくりコーヒータイム

- 一週間頑張ったら、週末に好きな映画や番組を思う存分楽しむ

- 月間目標を達成したら、欲しかった本や小物を買う

- 大きなプロジェクトを完了したら、日帰り温泉や小旅行を楽しむ

このような「ご褒美システム」を取り入れることで、仕事そのものにやりがいを感じられなくても、「あの楽しみのために今日も頑張ろう」という前向きな気持ちが生まれるかもしれません。

また、仕事の中でも「自分ならではの工夫」を見つけることで、単調な業務に小さな楽しみを見出すことができます。

例えば、To-doリストを作って項目を消していく達成感を味わったり、自分なりに効率化の工夫をしたりすることで、仕事へのアプローチを変えてみましょう。

思い切って休暇を取る

時には、心と体をリフレッシュするための休暇が必要です。

「休むことは悪いこと」という考えを捨て、健康維持のために適切に休息を取ることが長期的なパフォーマンス向上につながります。

- 可能であれば連続した数日間の休みを取る(1日だけではリセット効果が低い)

- 休暇中は仕事のメールやメッセージをチェックしない時間を設ける

- 自然の中で過ごす時間を作る(森林浴や海辺での時間は特にリフレッシュ効果が高い)

- 普段とは違う環境で過ごし、気分を切り替える

- 趣味や興味のある活動に没頭する時間を持つ

「休むことは贅沢」ではなく「生産性を維持するための投資」と考えましょう。

適切な休息があってこそ、長期的に良いパフォーマンスを発揮できるのです。

転職を検討する

短期的な対策を試しても状況が改善しない場合は、環境を変えることを検討する時期かもしれません。

転職は大きな決断ですが、自分に合った環境で働くことができれば、仕事への意欲や生活の質が大きく向上する可能性があります。

転職は「逃げ」ではなく、自分のキャリアを主体的に構築するための重要な選択肢の一つです。

「仕事に行きたくない」という気持ちが続くのであれば、それは「この環境が自分に合っていない」というサインかもしれません。

自分の可能性を広げるための一歩として、転職を前向きに検討してみましょう。

どの対処法を選ぶにしても、まずは自分の気持ちと向き合い、なぜ「仕事に行きたくない」と感じるのかを理解することが大切です。

仕事に行きたくない理由がわからない方はGivingに相談!

仕事に行きたくない理由がわからない方は、一人で抱え込まずに専門家に相談してみませんか?

Giving株式会社では、あなたの「仕事に行きたくない」という悩みを真剣に受け止め、その根本原因から解決に導くサポートを提供しています。

求人紹介だけでなく、あなたの適性や希望を丁寧に聞き取り、本当に合った職場環境を一緒に探していきます。

「早く仕事に行きたい」と思えるように変えるために、まずは一歩踏み出してみましょう。

Givingに相談できること

Givingでは、転職に関するさまざまな悩みや疑問に対応しています。

仕事に行きたくない原因を一緒に探り、あなたに合った解決策を提案します。

- 現在の仕事の不満や悩みの整理

- あなたの強みや適性の客観的な分析

- 転職市場での自分の市場価値

- 希望条件に合った求人情報の提供

- 転職に必要なスキルの習得方法

- 履歴書・職務経歴書の効果的な書き方

- 面接対策や給与交渉のコツ

- 転職後のキャリアプランの立て方

Givingのキャリアアドバイザーは、特に事務職、営業職、ITエンジニアの分野に精通しており、それぞれの業界特有の状況や求められるスキルについて的確なアドバイスが可能です。

一人ひとりの希望や状況に合わせたオーダーメイドの転職支援を提供しているため、漠然とした不安や悩みから具体的な行動プランへと変えていくお手伝いをします。

Givingに転職活動を支援してもらうメリット

Givingで転職支援を受けることには、他にはない多くのメリットがあります。

| メリット | 詳細 | Givingの強み |

|---|---|---|

| 個別カウンセリングの質 | 一人ひとりの希望や適性を丁寧に聞き取り | 1,000名以上のサポート実績による豊富な経験 |

| 業界に特化した専門知識 | 事務職・営業職・ITエンジニア分野に強み | 各業界の最新トレンドや求人動向を常に把握 |

| スキルアップ支援 | 転職に必要なスキル習得をサポート | 職業訓練校での臨時講師経験を活かした実践的なアドバイス |

| 非公開求人へのアクセス | 一般には公開されていない優良求人の紹介 | 企業との強いネットワークにより良質な求人を多数保有 |

| 年収アップの実績 | 多くの求職者の年収アップに貢献 | 年収100万円以上アップした事例も多数 |

| 長期的なキャリア支援 | 転職後もフォローアップを実施 | 一時的な転職だけでなく長期的なキャリア形成をサポート |

- オーダーメイドのサポート

あなたの「仕事に行きたくない」という問題の根本原因を一緒に探り、最適な解決策を提案します。 - 実績に基づく信頼性

これまで1,000名以上の方々の転職をサポートしてきた実績があり、様々なケースに対応できる経験と知識を持っています。 - スキルアップ重視の支援

転職先を紹介するだけでなく、必要なスキルの習得もサポートし、長期的なキャリア形成を見据えたアドバイスを提供します。 - きめ細やかなフォロー

応募書類の作成から面接対策、入社後のフォローアップまで、転職活動の全プロセスをサポートします。

Givingでは、あなたの「仕事に行きたくない」という悩みを解決し、毎日を生き生きと過ごせる職場環境を見つけるお手伝いをします。

一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。

仕事に行きたくない理由がわかったらそれは転職のタイミングかも!

「仕事に行きたくない」という漠然とした気持ちの背景には、様々な理由が隠れています。

通勤の負担、仕事が合っていない、人間関係の悩み、評価への不満など、その原因を探ることで見えてくるものがあります。

この感情は決して「甘え」ではなく、あなたの心と体からの大切なサインです。

短期的な対処法も大切ですが、根本的な問題が解決できないならば、それは新しい環境を探すべき時かもしれません。

勇気を出して一歩踏み出すことで、月曜日が待ち遠しくなるような仕事人生を手に入れられるかもしれません。