「有給休暇を申請したいけど、なんとなく言い出せない…」

「休んだら周りに迷惑がかかるかも」

そんな思いを抱えながら、貴重な有給休暇を使わずにいませんか?

本来、労働者の権利として法律で保障されている有給休暇。

しかし日本では、取得率の低さが長年問題視されています。

この記事では、有給が取れない原因から対処法、そして働きやすい環境への転職まで、あなたの「休む権利」を取り戻すためのヒントをご紹介します。

有給を使う・使い切るのは非常識?

「有給休暇を使うと周りに迷惑がかかる」

「有給を消化するのは会社に対して失礼ではないか」

など、有給休暇の取得に後ろめたさを感じている方は少なくありません。

特に日本の職場では、有給休暇を取ることに対して遠慮や罪悪感を抱く文化が根強く残っています。

しかし、このような考え方は本当に正しいのでしょうか?

有給休暇の本質と、それを取得することの意義について考えてみましょう。

有給は労働者に与えられた権利

有給休暇は、単なる「会社からの恩恵」ではなく、労働基準法によって保障された労働者の権利です。

労働基準法第39条では、6ヶ月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、最低10日の有給休暇を与えることが義務付けられています。

勤続年数が増えるにつれて付与日数も増加し、最大で年間20日まで付与されます。

| 勤続期間 | 休暇日数 |

|---|---|

| 6ヶ月 | 10日 |

| 1年6ヶ月 | 11日 |

| 2年6ヶ月 | 12日 |

| 3年6ヶ月 | 14日 |

| 4年6ヶ月 | 16日 |

| 5年6ヶ月 | 18日 |

| 6年6ヶ月以上 | 20日 |

この制度が作られた背景には、労働者の心身の疲労回復、ワークライフバランスの確保、労働生産性の向上といった目的があります。

つまり、有給休暇は「取らせてもらう」ものではなく、「取るべきもの」なのです。

Giving株式会社

Giving株式会社また、法律上は有給休暇の理由を会社に告げる義務はなく、原則として労働者の自由な意思で取得できるものとされています。

「リフレッシュのため」「家族との時間を過ごすため」など、どのような理由であっても、有給休暇を取得することは労働者の正当な権利行使なのです。

2019年4月1日から「有給休暇の義務化」がスタート

日本の有給休暇取得率の低さは長年問題視されてきました。

厚生労働省の調査によると、2018年の有給休暇取得率は約52.4%に留まっています。

欧米諸国では70〜100%の取得率があることを考えると、非常に低い水準と言えます。

この状況を改善するため、2019年4月1日から「有給休暇取得の義務化」が施行されました。

この制度変更により、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、会社は毎年5日間の有給休暇を確実に取得させることが義務付けられたのです。

つまり、今や有給休暇の取得は非常識どころか、法律によって推奨されている行為なのです。

このように、有給休暇は労働者の当然の権利であり、それを使うことは決して非常識ではありません。

むしろ、心身の健康を維持し、より良いパフォーマンスを発揮するために必要な行為だと言えるでしょう。

有給休暇を使うことに罪悪感を持つ必要はなく、自分のために賢く活用することが、結果として会社にとってもプラスになるのです。

参考:「平成31年 就労条件総合調査」(厚生労働省)[PDF]

会社で有給が取れないのは当たり前?理由を紹介

「有給休暇は権利として認められているのに、なぜ実際には取得しづらいのか」と疑問に思っている方も多いでしょう。

法律上は保障されていても、現実の職場ではさまざまな理由から有給休暇を取得することが難しいケースが少なくありません。

ここでは、多くの人が有給休暇を取得できない主な理由と、それぞれの状況について詳しく解説します。

- 人手不足で有給が取れない

- 雰囲気的に有給が取りにくい

- 忙しくて有給が取れない

①人手不足で有給が取れない

慢性的な人手不足は、有給休暇取得を妨げる最も一般的な要因の一つです。

十分な人員がいない状況では、一人が休むことによる業務への影響が大きくなります。

| 状況 | 影響 | 心理的負担 |

|---|---|---|

| 代替要員がいない | 休むと業務が完全にストップ | 「自分が休むと会社が回らない」という罪悪感 |

| 少人数部署・一人部署 | 責任が一極集中している | 「戻ったときの業務量を考えると休めない」という不安 |

| 採用難による人材不足 | 既存スタッフへの負担増 | 「休むと同僚に迷惑がかかる」という気遣い |

| 人件費削減による最小人員体制 | 余裕のない人員配置 | 「会社の事情を考えると言い出せない」という遠慮 |

人手不足が常態化している職場では、社員個人の努力で状況を改善するのは非常に難しいのが現実です。

このような環境では、短期的には我慢することになっても、長期的には自分のキャリアや健康のために、環境の変化を検討することも選択肢の一つかもしれません。

②雰囲気的に有給が取りにくい

職場の文化や雰囲気も、有給休暇取得の大きな障壁となります。

禁止されていなくても、暗黙の了解や同調圧力によって、有給取得をためらう状況は少なくありません。

- 上司の姿勢による影響

- 上司自身が有給を取らない

- 有給申請に対して微妙な反応を示す

- 「みんな我慢しているのに」という暗黙のプレッシャー

- 同僚の反応への懸念

- 「また休むの?」という目線が気になる

- 休むことで同僚の負担が増えることへの罪悪感

- 休暇明けの冷たい雰囲気や嫌味を恐れる

- 会社の文化的要因

- 「休まないことが美徳」という価値観

- 有給取得者が評価で不利になる実態や噂

- 「忙しい時期」が常に続く状況

このような雰囲気の職場では、権利として認められている有給休暇でさえ、取得することに精神的なハードルを感じてしまいます。

このようなプレッシャーが常に存在する環境は、長期的には心身の健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。

③忙しくて有給が取れない

過剰な業務量や締め切りのプレッシャーも、有給休暇取得を難しくする大きな要因です。

「今は忙しいから」と休暇を先延ばしにし続け、結果的に有給を消化できないケースは非常に多く見られます。

「休んだら仕事が溜まる」という状況は、特に休暇を取ることへの大きな心理的障壁となります。

どれだけ頑張っても追いつかない業務量や、休むとさらに状況が悪化するという悪循環に陥っている場合、それは個人の問題ではなく、職場環境の問題と言えるでしょう。

これらの理由は、多くの職場で見られる共通の課題ですが、「当たり前」として受け入れるべきものではありません。

有給休暇は法律で保障された権利であり、それを適切に取得できない環境は、本来あるべき姿とは言えません。

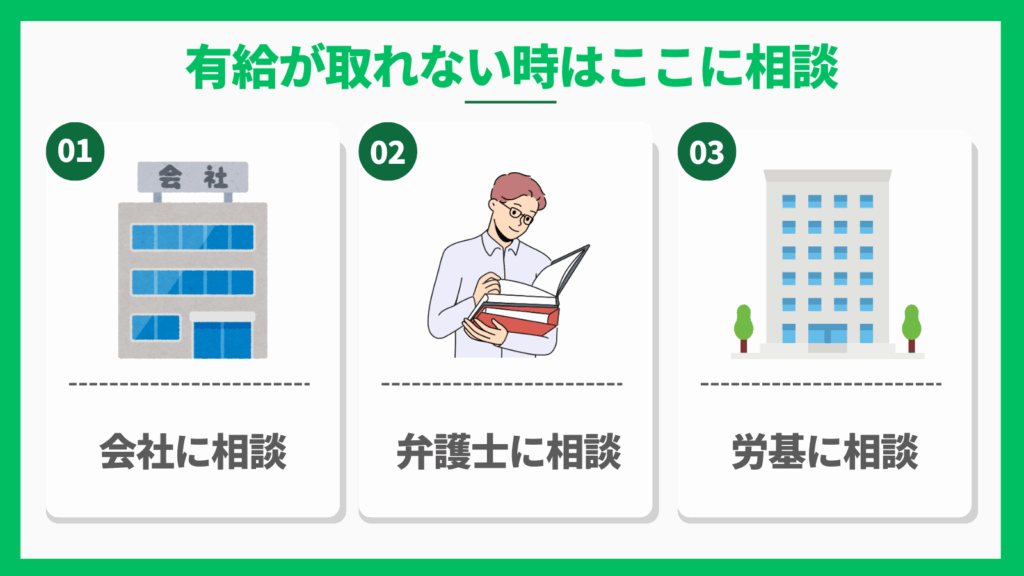

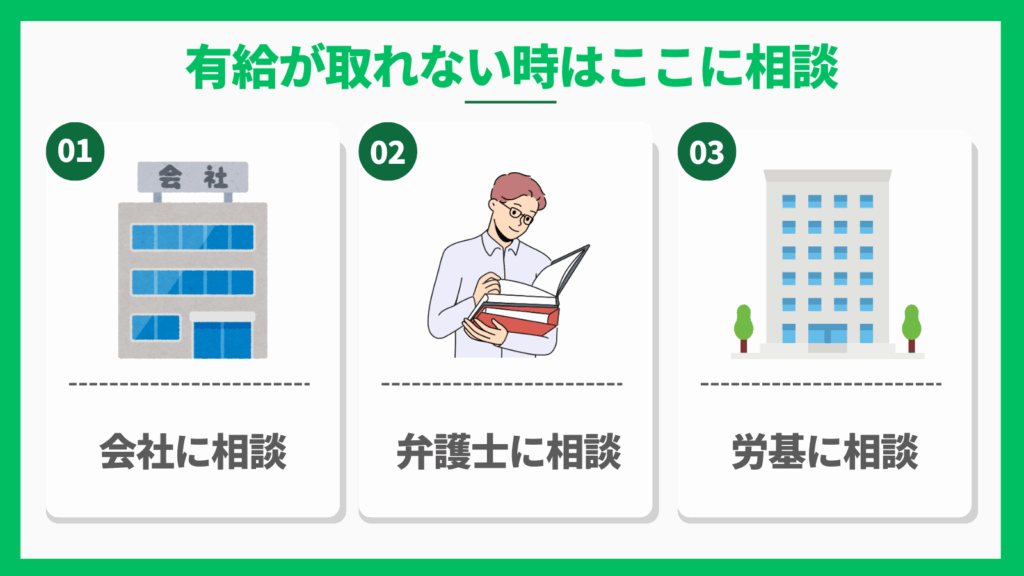

有給が取れない時はどこに言えばいい?

有給休暇が取れない状況に悩んでいるなら、ただ諦めるのではなく、適切な相談先に状況を伝えることが問題解決の第一歩です。

ここでは、有給が取れない際の主な相談先とそれぞれのアプローチ方法について解説します。

状況に応じて最適な相談先を選び、自分の権利を守るための行動を起こしましょう。

会社に相談

まずは社内での解決を試みることが基本です。

会社の制度や上司の理解不足が原因であれば、適切なコミュニケーションで改善できる可能性があります。

会社内での相談先と特徴

| 相談先 | メリット | 注意点 | 相談のタイミング |

|---|---|---|---|

| 直属の上司 | 業務状況を把握している | 上司自身が原因の場合は難しい | 休暇希望日の1ヶ月以上前が望ましい |

| 人事部 | 制度面での対応が可能 | 現場の事情を理解していないことも | 上司との相談で解決しない場合 |

| 労働組合 | 労働者の立場で交渉してくれる | 組合がない会社では不可能 | 組織的な問題がある場合 |

単に「有給が取れない」と訴えるよりも、「いつ、どのような目的で」休暇を取りたいのかを具体的に伝え、業務への影響を最小限にする提案も併せて行うと、受け入れられやすくなります。

8月第1週に3日間の有給を取得したいと考えています。この時期は比較的業務が落ち着く時期かと思いますが、私が不在でも業務に支障が出ないよう、事前に〇〇の資料を作成し、△△さんにもサポートをお願いする予定です。

会社内での相談で解決しない場合は、外部の専門家や機関への相談を検討しましょう。

弁護士に相談

会社との交渉が難航する場合や、深刻な権利侵害がある場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するという選択肢もあります。

- 法的な観点から状況を客観的に評価してもらえる

- 具体的な対応策や解決手段の提案が受けられる

- 必要に応じて会社との交渉を代行してもらえる

- 訴訟も視野に入れた本格的な対応が可能

状況に応じて、以下のような相談先を検討してみましょう。

- 無料法律相談

- 弁護士会や自治体が実施する無料相談会

- 初期段階の相談に適している

- 予約が必要な場合が多い

- 労働専門の法律事務所

- 労働問題に特化した知識と経験がある

- 有料だが具体的な解決策の提示が期待できる

- 継続的なサポートが可能

- 法テラス(日本司法支援センター)

- 法的トラブル解決のための総合案内所

- 資力の乏しい方への法律援助制度あり

- 全国に事務所があり相談しやすい

弁護士相談は有料の場合が多いため、事前に料金体系を確認しましょう。また、相談前に自分の状況(有給付与日数、申請状況、会社の対応など)を整理しておくと、効率的な相談が可能です。

労基に相談

有給休暇の取得を妨げる会社の対応が法律違反の疑いがある場合は、労働基準監督署(通称:労基)に相談・申告することも選択肢の一つです。

- 電話相談

- 総合労働相談コーナーに電話で状況を説明

- 相談内容に応じて来所相談の案内を受ける

- 来所相談

- より詳細な状況説明と証拠書類の提示

- 労働基準法違反の可能性の確認

- 申告(正式な手続き)

- 労働基準法違反が疑われる場合の正式な手続き

- 申告者の秘密は守られる

- 監督署による調査

- 企業への立入調査や指導が行われる可能性

- 違反が確認されれば是正勧告などの措置

労基に相談する際は、有給休暇申請の記録、上司とのメールや会話の記録など、できるだけ具体的な証拠を準備しておくと、より効果的な対応が期待できます。

これらの相談先はそれぞれ特性が異なりますので、状況に応じて適切な相談先を選ぶことが重要です。

まずは会社内での解決を試み、それでも改善が見られない場合は外部機関への相談を検討するという段階的なアプローチが一般的です。

有給休暇は労働者の権利であり、その権利を守るための行動を起こすことは決して不当なことではありません。

有給が取りやすい会社は?

有給休暇の取得しやすさは、企業によって大きく異なります。

大企業や上場企業では、一般的に有給休暇が取得しやすい傾向があります。

厚生労働省の調査によると、従業員1,000人以上の大企業の有給取得率は約65%以上であるのに対し、中小企業ではその数字がさらに低くなる傾向があります。

| 企業規模(従業員数) | 有給取得率 |

|---|---|

| 1,000人以上 | 65.6% |

| 300~999人 | 61.8% |

| 100~299人 | 62.1% |

| 30~99人 | 57.1% |

ただし、すべての中小企業が有給取得しにくいわけではありません。

近年は中小企業でも働き方改革の一環として、有給取得を積極的に推進する企業も増えています。

有給休暇が取りやすいかどうかは、企業規模だけでなく、業界特性や企業文化、経営者の考え方なども大きく影響します。

転職を考える際には、企業のホームページや口コミサイト、面接時の質問などを通じて、有給取得の実態を確認することをおすすめします。

また、有給取得率や年間の平均取得日数など、具体的な数字を聞いてみることも有効です。

退職時に有給休暇を利用するのも1つの方法

在職中に有給休暇がなかなか取得できない状況が続いているなら、退職時に有給休暇を消化するという選択肢もあります。

働きながら有給を取るのが難しい環境でも、退職が決まれば、残っている有給休暇を使い切ることができるかもしれません。

また、次の職場探しや心身のリフレッシュのためにも、退職前の有給消化期間は貴重な時間となります。

退職前に有給を消化できる

退職が決まったら、残っている有給休暇を退職前に消化することを検討しましょう。

法的には有給休暇は労働者の権利なので、退職前であっても使用することができます。

- 使わなければ失効してしまう権利を有効活用できる

- 次の仕事の準備や面接に時間を使える

- 長期間働き続けた疲れをリセットできる

- 趣味や旅行など、自分のための時間が確保できる

- 家族や友人との時間を大切にできる

会社によっては、退職時の有給消化を認めない方針や、「有給買取」(未消化分を金銭で支払う)を提案してくる場合もあります。

しかし、有給休暇は本来「休む権利」なので、可能であれば実際に休暇として取得することをおすすめします。

有給が取りやすい職場への転職も検討しよう

有給休暇が取りにくい環境で長く働き続けることは、心身の健康やワークライフバランスに悪影響を及ぼす可能性があります。

働き方や職場環境を見直すなら、有給が取りやすい職場への転職も一つの選択肢です。

- 求人情報をチェック

- 「有給取得率」や「年間平均取得日数」が明記されているか

- 「ワークライフバランス重視」などのキーワードがあるか

- 口コミサイトで実態を確認

- 現職・元職員の声から実際の職場環境を知る

- 複数の情報源を比較して偏りをなくす

- 面接での質問事項

- 「有給休暇の平均取得日数はどのくらいですか?」

- 「マネージャー層の有給取得状況はいかがでしょうか?」

- 「代表的な有給の取り方やタイミングを教えてください」

- 転職エージェントの活用

- 有給取得に関する企業の評判や内部事情を聞く

- 働き方を重視した求人を紹介してもらう

有給休暇が取りやすい環境で働くことは、単に「休める」というだけでなく、メリハリのある働き方や高い生産性、長期的な健康維持にもつながります。

自分らしく働き続けるためにも、有給取得環境は重要な転職判断基準の一つと考えることをおすすめします。

特に最近は「働き方改革」の流れもあり、有給取得を積極的に推進する企業が増えています。

自分の価値観や希望する働き方に合った環境を見つけるために、転職という選択肢も前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

有給が取りやすい職場への転職ならGivingに相談!

なかなか有給が取れずに悩んでいるなら、一人で抱え込まずに転職の専門家に相談してみませんか?

Giving株式会社では、有給が取れない根本原因から解決に導くサポートを提供しています。

求人紹介だけでなく、あなたの適性や希望を丁寧に聞き取り、本当に合った職場環境を一緒に探していきます。

有給を取得してプライベートを充実させるためにも、まずは一歩踏み出してみましょう。

Givingに相談できること

Givingでは、転職に関するさまざまな悩みや疑問に対応しています。

- 現在の仕事の不満や悩みの整理

- あなたの強みや適性の客観的な分析

- 転職市場での自分の市場価値

- 希望条件に合った求人情報の提供

- 転職に必要なスキルの習得方法

- 履歴書・職務経歴書の効果的な書き方

- 面接対策や給与交渉のコツ

- 転職後のキャリアプランの立て方

Givingのキャリアアドバイザーは、特に事務職、営業職、ITエンジニアの分野に精通しており、それぞれの業界特有の状況や求められるスキルについて的確なアドバイスが可能です。

一人ひとりの希望や状況に合わせたオーダーメイドの転職支援を提供しているため、漠然とした不安や悩みから具体的な行動プランへと変えていくお手伝いをします。

Givingに転職活動を支援してもらうメリット

Givingで転職支援を受けることには、他にはない多くのメリットがあります。

| メリット | 詳細 | Givingの強み |

|---|---|---|

| 個別カウンセリングの質 | 一人ひとりの希望や適性を丁寧に聞き取り | 1,000名以上のサポート実績による豊富な経験 |

| 業界に特化した専門知識 | 事務職・営業職・ITエンジニア分野に強み | 各業界の最新トレンドや求人動向を常に把握 |

| スキルアップ支援 | 転職に必要なスキル習得をサポート | 職業訓練校での臨時講師経験を活かした実践的なアドバイス |

| 非公開求人へのアクセス | 一般には公開されていない優良求人の紹介 | 企業との強いネットワークにより良質な求人を多数保有 |

| 年収アップの実績 | 多くの求職者の年収アップに貢献 | 年収100万円以上アップした事例も多数 |

| 長期的なキャリア支援 | 転職後もフォローアップを実施 | 一時的な転職だけでなく長期的なキャリア形成をサポート |

- オーダーメイドのサポート

あなたの悩みの原因を探り、最適な解決策を提案します。 - 実績に基づく信頼性

これまで1,000名以上の方々の転職をサポートしてきた実績があり、様々なケースに対応できる経験と知識を持っています。 - スキルアップ重視の支援

単に転職先を紹介するだけでなく、必要なスキルの習得もサポートし、長期的なキャリア形成を見据えたアドバイスを提供します。 - きめ細やかなフォロー

応募書類の作成から面接対策、入社後のフォローアップまで、転職活動の全プロセスをサポートします。

Givingでは、有給が取れないという悩みを解決し、毎日を生き生きと過ごせる職場環境を見つけるお手伝いをします。

一人で悩まず、まずは気軽にご相談ください。

有給は仕事を頑張るためにも必要!

有給休暇は単なる「休み」ではなく、労働者の法的権利であり、心身の健康を維持するために必要不可欠なものです。

しかし多くの職場では、人手不足や職場の雰囲気、業務の忙しさなどを理由に、有給取得が難しい状況が続いています。

有給休暇はリフレッシュするためだけでなく、より良いパフォーマンスを発揮するために必要な「仕事を頑張るための時間」なのです。

弊社は、有給が取りやすい職場への転職をサポートさせていただきます。